4.7 用户推荐指数

历史

类型

8.4

豆瓣评分

可以朗读

语音朗读

292千字

字数

2013-06-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

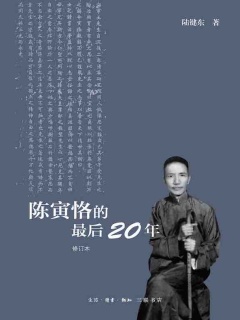

本书根据大量档案文献和一手的采访资料,详尽描绘了陈寅恪生命后二十年的坎坷经历,披露了许多鲜为人知的史实。

内容简介

本书为陈寅恪先生后半生(1949-1969年)的传记。陈先生学贯中西,文史兼通,学术研究有很高的境界。他一生潜心学问,不求显达,深为国内外学人敬重。

从陈先生的生存状态和人际关系入手探索了他的内心世界,并以此分析、诠释了陈先生晚年作品的内涵,提出了不少颇有说服力的见解。这部也许沉重的作品,能给读者许多启示。

本书1996年初版。此次修订再版,作者参考了近年发现的新材料、新研究,在“时代与人”的一些节骨眼上,新注入近年治学的思考与心得,并补入当年尚未知晓的一些重要史迹。

目录

- 版权信息

- 新版前言

- 前言

- 序 南迁

- 第一章 陆沉下的抉择

- 1

- 2

- 3

- 第二章 南土的温情与生命的积淀

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第三章 晚年人生的第一轮勃发

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第四章 向北京关上了大门

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第五章 磨难终于启幕

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第六章 1956年:一个罕有的春天

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第七章 欢乐走到了尽头

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第八章 风暴中的孤寂者

- 1

- 2

- 3

- 第九章 “今日吾侪皆苟活”

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第十章 哭泣的1958年

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 第十一章 劫后余绪

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第十二章 草间偷生

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第十三章 今宵相逢

- 1

- 2

- 3

- 第十四章 中国学人的悲歌

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第十五章 一段昙花一现的日子

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第十六章 暮年“膑足”

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第十七章 今生所剩无几日

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 第十八章 挽歌已隐约可闻

- 1

- 2

- 3

- 第十九章 长夜

- 1

- 2

- 3

- 第二十章 陈寅恪之死

- 1

- 2

- 3

- 4

- 第二十一章 身后是非谁管得

- 1

- 2

- 第二十二章 绝响

- 1

- 2

- 3

- 主要参考书目

展开全部

出版方

生活·读书·新知三联书店

生活·读书·新知三联书店 (简称三联书店) 是一家有悠久历史的著名出版社。 它的前身是邹韬奋、徐伯昕等三十年代在上海创立的生活书店、新知书店和读书出版社。