4.5 用户推荐指数

历史

类型

7.6

豆瓣评分

可以朗读

语音朗读

106千字

字数

2016-07-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

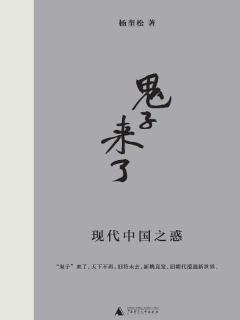

著名历史学家杨奎松教授首部专栏结集,剖析中国在现代化过程中的复杂面向。

内容简介

对于延续了两千年文化传统的古老中国来说,近代一两百年面临最严峻的现实莫过于“鬼子来了”。这里的“鬼子”,不仅是指当年侵占中国半壁江山的“日本鬼子”,从更广阔的意义上讲,自始至终都是挟西方现代工业文明而来的“西洋鬼子”。古老在这个异质文明的冲击下,沿海和内地、城市和乡村、精英与民众,乃至各种不同人群之间,在行为、观念和生活交往方式上都益现悬隔、碰撞,社会乱象丛生、矛盾层出不穷,人们在思想、观念上的差距,也近乎天壤之别,越来越多的读书人“日日夜夜在新、旧、中、西中打滚”,在迷思和困惑中前行。

为何许多人不爱国?在不同的语境中,“民族主义”有什么高低优劣之分?“民族国家”和“国民国家”又有何差别?中国近代的发展究竟应该以谁为师,而老师为何总是欺负学生?为什么说抗日战争是民族复兴的枢纽?“中学”和“西学”到底谁“化”谁?这个世界有没有一个幸福终点站?

中国的出路有且只有一条,那就是中国的现代化。世界潮流,浩浩荡荡,从跻身现代国家之林的角度看,“鬼子来了”未必不是一件好事。

目录

- 版权信息

- “鬼子”来了!(代序)

- 不知有国?

- 种族平等?

- 此“启蒙”非彼启蒙

- 恢复中华?

- 以日为师

- 飘不久的黄龙旗

- 与外国委蛇

- “你一国,我一国”

- 爱人还是爱国?

- 爱乡还是爱国?

- “国民国家”的流失

- “恶国家甚于无国家”

- 四海同胞主义

- 工人无祖国?

- 华人与狗不得入内?

- 立国的资格

- 祁老太爷的无奈

- 抗战建国

- 师傅领进门

- 这个世界谁“化”谁?

- 我们是谁?

- 幸福终点站?

- 后记

展开全部

出版方

理想国

“理想国”一直致力于人文、思想、艺术类图书的出版,并从事文化活动的策划组织,以及文创产品的开发,是活跃而富影响力的文化机构。 “理想国”每年出品图书超过一百种。代表作品包括:陈丹青《退步集》、梁文道《常识》、柴静《看见》、龙应台《目送》、木心《文学回忆录》,温故系列,电影馆系列、讲谈社中国的历史、理想国译丛,以及白先勇、许倬云、林青霞、杨奎松、张大春、唐诺、蒋方舟等逾百位作者的作品。 “理想国”每年举办各类文化活动百余场,两届“理想国年度文化沙龙”,结合展览、演出等形式,面向青年,影响深远。