5.0 用户推荐指数

哲学与宗教

类型

可以朗读

语音朗读

935千字

字数

2017-09-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

一部全面展现我国传统审美力的丛书。

内容简介

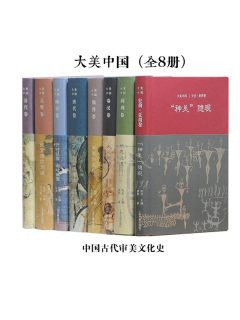

“大美中国”丛书由曾任中华美学学会副会长、山东大学副校长、著名美学学者、已故“长江学者”特聘教授陈炎先生主编。丛书包括《“神美”隐现:史前·夏商卷》《所思远道:两周卷》《大风起兮:秦汉卷》《离离如星辰:魏晋卷》《万国衣冠拜冕旒:唐代卷》《开时似雪谢时似雪:两宋卷》《姹紫嫣红开遍:元明卷》《晚霞明处暮云重:清代卷》,共8卷。

作为中国审美文化史的开山之作,全书通过对我国古代大量文明遗产(包括各类工艺品、美术作品、音乐舞蹈作品、文学作品、建筑、器具、各类文献等)严谨详细地审视,透过古代各特定时期的生产方式、生活方式、信仰方式、思维方式等多重因素对这些审美对象的渗透和影响,以及这些审美对象自身发展演变的规律(如自由与法则的关系、朴素与繁华的关系、通俗与典雅的关系、写实与写意的关系、壮美与优美的关系等)的考察和研究,为我们清晰地展现和勾勒出中国古代审美文化史的演进轨迹。

目录

- 神美隐现:史前·夏商卷(大美中国)

- 版权信息

- 史前 夏商卷·大事记

- 前言

- 壹 神灵隐现的史前时代

- 1 红色饰物:山顶洞人萌动的审美消息

- 石器:美感的孕育

- 墓葬:“灵魂”的见证

- 赤铁矿粉:生命之光

- 山顶洞人的红色饰物

- 2 彩陶和饮食:美在生活

- 种植、畜养与“口福”之欲

- “一应俱全”的陶制食器

- 彩陶:“美化”饮食生活

- 3 鱼、蛙、鸟:绘饰刻划中的生殖意象

- 人面鱼纹图的符号化

- 鱼、蛙、鸟:彩陶纹饰的中心母题

- 卵与生殖意象

- 4 图腾舞与母神像:母系氏族的偶像崇拜

- 图腾与母系社会

- 舞蹈纹彩陶盆:图腾舞与歌舞的起源

- 陶埙、骨笛与“笙者生也”

- 泥陶女像与母性崇拜

- 5 兽面纹玉琮:男权与神秘威力的象征

- 父权的“宣言”

- 男“祖”崇拜与岩画性爱舞

- 黑陶、玉饰与礼器

- 玉琮、兽面纹和威猛之美

- 6 “刑天舞干戚”:英雄神时代血与火的礼赞

- 神话:关于神的故事

- 夸父、后羿:男子的力量之歌

- 战争、英雄和崇高

- 大禹治水与文明的“开启”

- 贰 夏商之际的巫史艺术

- 1 “以众为观”:传说中的夏代器雕和乐舞

- 九鼎:“远方图物”与九州归一

- 从夏启之舞到夏桀之乐

- 鼍鼓与特磬

- 2 甲骨文:文化符号、书面“文学”和“线的艺术”

- 占卜记录与“史”的崛起

- 史刻中形成的系统文字

- 书面表达:一个审美的新视野

- 契刻文字:“线的艺术”的萌芽

- 3 青铜饕餮:殷人崇神尚力的物化形态

- 厚重、富丽、神秘的美

- 饕餮食人之谜

- “率民以事神”的殷文化

- 夔纹与殷人的祖帝—元神

- 狞厉为美的解读

- 4 鸟、太阳和帝俊:殷人的至上神传说

- “日中有乌”

- 帝俊是鸟与殷人崇日

- 生日生月的全能神

- 5 “羊人为美”和“巫者舞也”:巫风弥漫的殷商乐舞

- “羊大则美”与“羊人为美”

- 巫与巫舞

- 《大》《桑林》和“万舞”

- “臭味未成,涤荡其声”

- “女乐”的发现

- 6 “荒湎于酒”:殷人的酒文化

- 酒器、饮酒与祭祀

- 殷人的“酒神精神”

- 所思远道:两周卷(大美中国)

- 版权信息

- 两周卷·大事记

- 前言

- 一、周代礼乐的人文风貌

- 1. “钟鼓喤喤”:仪式典礼中的雅乐之和

- “乐统同,礼辨异”

- 《大武》舞:“象成者也”

- “歌者在上,匏竹在下”

- “肃雝和鸣”

- 2. “莫不令仪”:规矩典雅的礼仪化生活

- 城池宫室车马器用之制

- 莫不令仪:人的仪表美

- 美育:学乐,诵诗,行礼,习射

- 琴瑟、赋诗、揖让:文雅化的生活方式

- 3. “君子”:周人理想的人格范型

- “君子比德于玉”

- “文质彬彬,然后君子”

- 温厚与贤淑:《诗经》中的人物美

- 4. 鼎铭尊象:周代器物艺术的崇文尚实之貌

- 装饰性和素雅感

- 贵在铭文

- 金文的线条、字块与字幅

- 朴拙写实的尊象器塑

- 5. “立象以尽意”:《周易》智慧的诗意化

- 《周易》的创制和使用

- “弥纶天地,无所不包”

- 阴阳:二元对立的模式

- 刚柔兼济之美

- “立象以尽意”

- 《周易》的诗歌意味

- 6. “诗言志”与“赋比兴”:《诗经》现世人生的情志抒发

- 讴歌人生和人性

- 《诗经》的抒情表现艺术

- 赋比兴:情景、心物关系的初步展开

- 中和:“乐而不淫,哀而不伤”

- 整齐、匀称的形式之美

- 7. “声一无听”与“和如羹焉”:和谐美理论意识的初步形成

- “声一无听,物一无文”

- “乐从和”与“和如羹”

- “无害”为“美”

- 中国美学基本命题的滥觞

- 二、战国激情的个性展开

- 1. “道术将为天下裂”:儒道法墨审美理念的分化和对立

- 孔、孟、荀、《乐记》:情理中和的儒家美学

- 老、庄:与道合一的道家美学

- 墨子的“非乐”与韩非的“非饰”

- 儒道互补

- 2. 润色故事:私家撰史与记述散文的多向发展

- 《左传》:叙事曲尽其妙

- 《国语》:记言精彩隽永

- 《战国策》:写人各具异采

- 3. “骋辩腾说”:百家争鸣与诸子散文的多重风格

- 《论语》:含蓄蕴藉,警句格言

- 《孟子》:滔滔雄辩,辞以气盛

- 《庄子》:寓意玄远,恢怪不经

- 《荀子》:周到缜密,严谨规范

- 《韩非子》:犀利峻峭,入木三分

- 4. 新声曼舞:雅声渐寂与俗乐的流行

- 雅乐的失落与新乐的魅力

- 吹竽击筑与讴歌曼舞

- 曾侯乙墓的音乐殿堂

- 5. 镂金错彩:塑雕书画的美术化

- 工艺造型

- 图写生活

- “书之竹帛,镂之金石”

- 6. 御凤乘龙:奇幻奔放的楚辞艺术

- 荆楚异俗、屈原遭际与楚辞的诞生

- 《离骚》:诗人灵魂的压抑与飞升

- 《九歌》《招魂》:神幻之境美的升华

- 《九辩》:“摇落深知宋玉悲”

- 大风起兮:秦汉卷(大美中国)

- 版权信息

- 秦汉卷·大事记

- 前言

- 一、秦汉之际的“大美”气象

- 1. “乐舞寖盛”:审美活剧在荆歌楚舞中拉开帷幕

- 文化大交融的时代

- 歌舞伎乐:汉代一大审美景观

- 犷放雄健的壮美形态

- 以“俗”为尚的审美品格

- 2. “究竟雄大”:以“大”为“美”的文化造像

- 从“大一统”到“大汉”意识

- “非壮丽无以重威”:都城风貌

- “观夫巨丽惟上林”:宫苑气象

- “丘垄高大若山陵”:陵墓造型

- 古朴深沉,健猛有力:雕塑品格

- 3. “闳侈钜衍”:将“广大之言”推向极致的文学

- 士人心态

- 论说散文

- 史传散文

- 散体大赋

- 4. “百川归海”:讲综合倡新声的美学思想

- 思想“资源”的一般阐述

- 倡扬“大美”的《淮南子》

- 二、东汉时代的“崇实”趣尚

- 1. “魂系人间”:墓葬艺术的世俗化情结

- 孝道观念与墓葬文化

- 墓室构造:一种“拟世间”样式

- 陶瓷工艺:从礼器到日用

- 绘画旨趣:从仙界到人间

- 雕塑寓意:走近凡俗和生动

- 画像艺术:从幻想到现实

- 2. “缘事而发”:艺术写实与伦理功用的“合谋”

- 造型艺术的写实品格

- 乐府民歌的叙事本性

- 伦理效应:写实趣味的指归

- 王充美学:从“疾虚妄”到“为世用”

- 3. “文以情变”:审美文化转势的新征象

- 有关屈原人格的解释和论争

- 抒情小赋:一种托物寓理的表意文本

- 文人五言诗:从感伤到感性

- 书法艺术:“饰文字以观美”

- 离离如星辰:魏晋卷(大美中国)

- 版权信息

- 魏晋卷·大事记

- 前言

- 一、魏晋之际的自我超越

- 1. “洋洋清绮”:走进个体生命体验的文学

- 建安诗文:慷慨与悲凉的二重唱

- 正始诗文:从内心孤寂到人格超俗

- 西晋诗文:清绮型、文人化审美格调

- 2. “宅心高远”:玄风理趣的审美品性

- 在游戏化的情境中谈玄悟理

- 玄学:一种人格本体论美学

- 3. “魏晋风度”:人物美的重塑和张扬

- 任诞行状

- 本“我”崇“神”

- 容色美仪

- 以“物”衬“人”

- 4. “文的自觉”:艺术美学的开掘与突破

- 曹丕的“文以气为主”说

- 嵇康的《声无哀乐论》

- 陆机的“诗缘情”说

- 二、东晋南朝的心灵感荡

- 1. “妙存环中”:佛学话语的美学意趣

- “非有非无”说

- “物我俱一”论

- 般若义理与审美境界

- 2. “会心林水”:自然美的崛然独立

- 佛学语境与自然之美

- “自来亲人”

- 浪迹山水

- 心灵超越

- 3. “形神之间”:绘画艺术与绘画美学

- 人物画

- 山水画

- 绘画美学

- 4. “笔意之间”:书法艺术与书法美学

- 魏晋之际的书法

- 东晋南朝的书法

- 书法美学的发展与成型

- 5. “物我之间”:诗文创作与诗文美学

- 田园诗

- 山水诗

- 律体诗与骈体文

- 文学美学思想

- 三、古今南北的融通综合

- 1. “摇荡性情”:感性生命原欲的审美化

- 《西曲》《吴歌》与“伎乐”之风

- “宫体诗”:一种审美化的情欲话语

- 2. “唯务折衷”:理论的交锋、冲突与调和

- 裴子野与萧纲的尖锐对峙

- 《文心雕龙》:“唯务折衷”的美学体系

- 钟嵘独标“滋味”的诗歌美学

- 书画美学的和谐意识

- 3. “合其两长”:南北审美文化的合流

- “南北称美”的文学形态

- “令如帝身”:雕塑艺术的嬗变轨迹

- 万国衣冠拜冕旒:唐代卷(大美中国)

- 版权信息

- 唐代卷·大事记

- 前言

- 一、初唐:万象更新

- 1. “不睹皇居壮,安知天子尊”:建筑、雕塑

- 长安与洛阳

- 大雁塔与小雁塔

- 昭陵与乾陵

- 天水泥塑与龙门石雕

- 2. “天女来相试,将花欲染衣”:民俗、服饰

- 打马球的男人

- 荡秋千的妇女

- 戴幞头的男装

- 摘羃䍦的女服

- 3. “剑履南宫入,簪缨北阙来”:书法、绘画

- 内含刚柔、君子藏器的虞世南

- 外露筋骨、峻于古人的欧阳询

- 字里金生、行间玉润的褚遂良

- 疏朗似欧、遒逸似虞的薛稷

- 丹青神化、天下取则的阎立本

- 疏密得法、不拘一格的尉迟乙僧

- 4. “感时思报国,拔剑起蒿莱”:诗歌、骈文

- 从“宫体诗”走向“上官体”的历史惯性

- 从脂粉绮罗走向荆钗布裙的王绩

- 从帝王将相走向凡夫俗子的王梵志

- 从宫廷台阁走向江山朔漠的“初唐四杰”

- “独上高楼,望断天涯路”的刘希夷、张若虚

- “念天地之悠悠,独怆然而涕下”的陈子昂

- 二、盛唐:恢弘壮阔

- 1. “遥看八会所,真气晓氤氲”:雕塑、工艺

- 乐山佛

- 莫高窟

- 唐三彩

- 金银器

- 2. “羌笛陇头吟,胡舞龟兹曲”:音乐、舞蹈

- 九部乐与十部乐

- 坐部伎与立部伎

- 清乐大曲与胡部新声

- 健舞与软舞

- 3. “楚塞三湘接,荆门九派通”:诗歌、辞赋

- 以游仙诗、山水诗为代表的道家诗派

- “诗仙”李白

- 以偈颂诗、田园诗为代表的佛家诗派

- “诗佛”王维

- 以边塞诗、言志诗为代表的儒家诗派

- “诗圣”杜甫

- “诗莫盛于唐,赋亦莫盛于唐”

- “有我之境”的道家辞赋

- “无我之境”的佛家辞赋

- “忘我之境”的儒家辞赋

- 4. “江流天地外,山色有无中”:书法、绘画

- 张旭:道士仗剑,呼风唤雨

- 颜真卿:儒相临朝,浩然正气

- 怀素:老僧参禅,出神入化

- 吴道子:天衣飞扬,满壁风动

- 张萱:雍容典雅,绮罗人物

- 周昉:人物丰秾,肌胜于骨

- 李思训:轻墨重彩,金碧辉煌

- 王维:诗中有画,画中有诗

- 三、中唐:五光十色

- 1. “俗人多泛酒,谁解助茶香”:陶瓷、饮食

- 白瓷饮酒,青瓷品茶

- 烹茶话隐士,煮酒论英雄

- 陆羽《茶经》的美学意义

- 2. “移时施朱铅,狼藉画眉阔”:民俗、服饰

- 斗茶、斗酒、斗琴的风尚

- 尚浮、尚荡、尚怪的服装

- 贴额黄、缀花钿、抹胭脂的面饰

- 乌膏唇、八字眉、悲啼妆的打扮

- 3. “留连时有恨,缱绻意难终”:变文、传奇

- 从演义佛法的变相到离经叛道的变文

- 从拜谒公卿的行卷到流布民间的传奇

- 4. “分野中峰变,阴晴万壑殊”:诗歌、散文

- 元、白“浅切派”

- 白居易

- 韩、孟“险怪派”

- 李贺

- 刘、韦“隐逸派”

- 皎然

- 制策与奏议

- 政论与随笔

- 寓言与游记

- 四、晚唐:夕阳西下

- 1. “曲终人不见,江上数峰青”:绘画、书法

- 人物画:孙、贯“写意”,周、顾“写实”

- 山水画:荆、关“北水”,董、巨“南山”

- 花鸟画:黄筌富贵,徐熙野逸

- 画论:景玄“画录”,彦远“画记”

- 书法:柳书“重法”,杨书“尚意”

- 2. “夕阳无限好,只是近黄昏”:诗词、杂文

- 杜牧:难以割舍的“六朝情结”

- 李商隐:“制造诗谜的专家”

- 司空图:“语不涉难,已不堪忧”

- 温庭筠:从“诗余”到“艳科”

- 李煜:末世的绝响

- 小品:“一榻胡涂的泥塘里的光彩和锋芒”

- 开时似雪谢时似雪:两宋卷(大美中国)

- 版权信息

- 两宋卷·大事记

- 前言

- 壹 北宋:人文荟萃

- 1 “清晨帘幕卷轻霜,呵手试梅妆”:民俗、服饰

- 开封:世俗喧闹的都城风采

- 宋陵:温和儒雅的王朝缩影

- 赏花钓鱼:男人的游戏

- 遮面缠足:女人的装束

- 2 “一带江山如画,风物向秋潇洒”:绘画、书法

- 民间画家·画院画家·文人画家

- 民俗画·花鸟画·山水画

- 苏·黄·米·蔡

- 3 “冰肌玉骨,自清凉无汗,水殿风来暗香满”:雕塑、陶瓷

- 从佛陀音容到世俗情态

- 从“有情节的内容”到“有意味的形式”

- 4 “忍把浮名,换了浅斟低唱”:诗词、散文

- 从“西昆体”到“江西派”

- “词之为体,要眇宜修”

- 俚俗·豪放·婉约

- 文道为一,骈散融合

- 贰 南宋:残山剩水

- 1 “看风流慷慨,谈笑过残年”:话本、戏曲

- 大花园·大都会·大集市·大舞台

- 瓦子、勾栏里的平话、小说

- 舞榭、歌台中的杂剧、南戏

- 2 “云乍起,远山遮尽,晚风还作”:绘画、雕塑

- “衔冤含恨”的人物画

- “残山剩水”的山水画

- “折枝碎叶”的花鸟画

- “截膝断臂”的雕塑

- 3 “休去倚危阑,斜阳正在,烟柳断肠处”:诗词、散文

- 从张元、张孝祥到辛弃疾

- 从姜夔、吴文英到张炎

- 从范成大、杨万里到陆游

- 从“永嘉四灵”“江湖诗派”到严羽

- 言政论兵之文、讲学鸣道之文、叙史述异之文

- 姹紫嫣红开遍:元明卷(大美中国)

- 版权信息

- 元明卷·大事记

- 前言

- 一、元代昌盛的舞台大观

- 1. 百川归海:元杂剧在文化冲撞与交汇中诞生

- 戏曲成长的曲折历程

- 自诩为鬼的作家群落

- 身份卑贱的天才演员

- 2. “怨气如火”:以叛逆为主旨的元代悲喜剧

- 弱以抗强的悲剧冲突

- 惊天动地《窦娥冤》

- 社会型喜剧与伦理型喜剧

- 3. 刚柔相济:南戏在北南大交流中成熟

- 南北乐曲的混合交融

- 对家庭和个人命运的关注

- 新型审美品格的产生

- 二、文人畸士的翰墨风骨

- 1. “荡人血脉”:背弃传统的新诗体 ——散曲

- 有别于宋词的蒜酪之趣

- 从冒犯神圣到嘲弄自我

- 游戏人生与以丑为美

- 2. 挥写逸气:元代文人画的山水情结

- 走出院体传统

- 四大家的山水意趣

- 书画合体的有我之境

- 三、异族情调的雅俗交融

- 1. 大漠之风:草原风俗与新的审美趋尚

- 以勇为美的蒙族习性

- 喜歌好舞的西部风尚

- 民族风情的万花筒

- 2. “藻而不华”:凝聚东方品格的艺术陶瓷

- 以白为美的枢府瓷

- 艳丽淡雅的青花瓷

- 从多元对立走向融通浑一

- 四、明代奇艳的市俗世界

- 1. “僭拟无涯”:对传统生活习规的全面冲决

- 以华为美的消费风尚

- 花虫之恋

- 放情纵欲

- 2. 精美绝伦:突显创造激情和个人风采的工艺品

- 万紫千红在织造

- 大明五彩瓷

- 陶竹神韵

- 五、推尚情欲的明代小说戏曲

- 1. 美在平凡:通俗小说由神向人的回归

- 两部英雄谱

- 《西游记》:平民的神话

- 市情小说里的情和欲

- 2. “情存理亡”:在冲突和较量中掘进的舞台艺术

- 深邈凄唳的昆山腔

- 传奇和杂剧的历史变革

- 浪漫热烈的临川派

- 六、探求更新的明代诗歌散文

- 1. 呼唤汉唐:借亡灵重振士风的复古派文学

- 明初诗文与台阁体

- “前后七子”与文学自救运动

- 唐宋派与平民文风

- 吴中风流

- 2. “独抒性灵”:标榜个性美的革新派文学

- 公安派的文化心态

- 向俗文学靠拢

- 竟陵派与明末小品文

- 晚霞明处暮云重:清代卷(大美中国)

- 版权信息

- 清代卷·大事记

- 前言

- 壹 清代典雅的末代文化

- 1 情系古人以古雅为美的世俗风尚

- 文物之癖

- 好书之癖

- 嗜古情结的民间形态

- 2 气韵盎然传统绘画在归宗复祖中走向集成

- “四王”与南宗画派

- 山水精神的薪火相传

- 吴历与恽格

- 3 墨趣刀工书法篆刻将古典美推向极致

- 帖学派

- 怪诞派

- 碑学派

- 篆刻印章

- 4 荟萃群英工艺世界的复兴与集成

- 仿古瓷风

- 两种五彩瓷

- 珐琅瓷与粉彩瓷

- 5 华夏丰碑儒道精神在宫殿园林中的体现

- 故宫:有序化和对称性建筑的典范

- 凝固的音乐与绚丽的图画

- 江南私家园林

- 回归自然的审美追求

- 6 无限夕晖传统诗文最后的辉煌

- 继宋之后的又一座高峰

- 感伤美与神韵诗

- 清词的一片精彩

- 散文的复归

- 贰 古典精神的自我批判

- 1 “人生如戏”戏曲艺术与理性反思结缘

- 雅部与花部

- 苏州派

- 世情剧中的人兽观

- 2 “以曲为史”两部名剧与两种价值评判

- 爱情与人生:《长生殿》的反思

- 兴亡与离合:《桃花扇》的悲愤

- 3 出入幻域批判与憧憬并存的文言小说

- 由俗向雅的转化

- 用传奇法志怪:《聊斋志异》

- 异类之美

- 4 “忧患人心”中国长篇小说最后的高峰

- 《儒林外史》:为一代文人写心曲

- 《红楼梦》:替两个世界唱挽歌

- 叁 迎接现代的审美曙光

- 1 “以怪为美”反叛传统、标榜自我的艺坛怪杰

- 八大山人与苦瓜和尚

- 扬州八怪

- 2 渴望风雷封建末世的两位狂飙诗人

- 离经叛道的袁才子

- 骇世惊俗的龚狂人

- 3 “来日方长”全面革新的近代审美文化

- 审美与启蒙

- 诗界革命

- 散文与小说

- 中西文化的交融

展开全部

出版方

上海古籍出版社

上海古籍出版社成立于1956年11月,其前身为古典文学出版社,1958年6月改组为中华书局上海编辑所,1978年1月改名为上海古籍出版社。设有七个编辑室、编审室、美编室、出版科、校对科、发行一、二科、宣传信息科及办公室、人事科、行政科、储运部等部门。该社以出版古典文学、历史、哲学、语言、科学技术、医学、军事、工具书、画册、大专教材等古籍的整理和学术研究著作为主,兼及普及传统文化的读物。