4.6 用户推荐指数

传记

类型

可以朗读

语音朗读

115千字

字数

2021-07-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

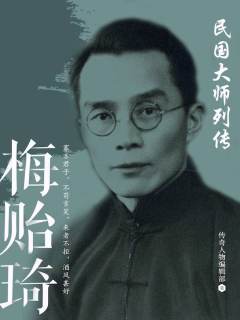

民国大师梅贻琦的一生经历、成就、于历史之意义。

内容简介

梅贻琦是第一批庚款留美学生,1914年,由美国伍斯特理工学院学成归国。历任清华学校教员、物理系教授、教务长等职,1931年至1948年,任清华大学校长。1955年,在台湾新竹创建清华原子科学研究所并任校长。

本书从梅贻琦先生的成长经历出发,叙述了这位杰出教育家的求学、任教以及在动荡岁月中执着教育的艰难历程。

目录

- 版权信息

- 南开岁月

- 似曾相识燕归来

- 水木清华

- 清华学系制度大改革

- 国学研究院的兴衰

- 两大支柱的倒塌

- 公开对决

- 逐鹿清华园

- 最大的赢家

- 临危受命

- 重返清华园

- 新时代的开启

- 当头一棒

- 国难家愁

- 群星闪耀

- 黄金时代

- 波折

- 通专之辩

- 学风与师缘

- 五洲震荡风雷激

- 严谨的梅先生

- 没有人愿意倒“梅”

- 黑云压城城欲摧

- 南渡自应思往事

- 跑警报

- 迁校叙永

- 烽火中的西南联大

- 艰危岁月

- 定胜糕

- 联大解散

- 北归一梦原知短

- 如此匆匆更可悲

- 大事因缘

- 新竹建校

- “酒圣”梅贻琦

- 最后岁月

展开全部

出版方

博集天卷

公司成立于2011年,中南博集天卷文化传媒有限公司自成立以来策划出版了许多在社会上具有相当影响力的文化产品,拥有毕淑敏、蔡康永、大冰、郭敬明、高晓松、黄永玉、素黑、桐华、俞敏洪、袁腾飞、张嘉佳、张德芬、张小娴(排名不分先后)等作者以及彼得·巴菲特、马克·李维、威尔·鲍温和《秘密》作者朗达·拜恩等最优秀的作者团队,引领了一次又一次的文化潮流。中南博集天卷目前在一般竞争领域图书的市场占有率位居前列。