文学

类型

8.3

豆瓣评分

可以朗读

语音朗读

79千字

字数

2017-07-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

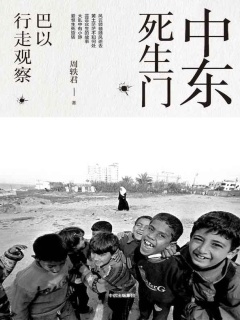

周轶君在以色列加沙作为常驻国际记者的两年,记录十几万字,拍摄下了百余幅作品,描绘出中东百年旧怨画像。你会看到其中最根本的冲突:土地、政治与身份。

内容简介

阿拉伯人和犹太人的冲突,可以追溯到一百年以上的历史,或许是这个星球上绵延至今,最古老的战争,让全人类束手无策,至今没有完美的解决方案。两年在加沙的生活,让当时作为新华社常驻记者的周轶君直面生死,容不下矫情造作。在冲突仍频的加沙、圣地耶路撒冷生活的人们,和平或许只是战争与战争之间的幻影。战事令人厌倦,领袖也随风而逝,留下来打败时间的是芸芸众生的日常。

目录

-

版权信息

-

前言

-

历史说明

-

篇一 大乱

-

第一具尸体

-

活在鹰爪下

-

血的楼梯

-

鞋子的颜色

-

活生生人的味道

-

并行的葬礼

-

篇二 赴死

-

演出开始了

-

天堂里有什么?

-

“如常”相抵

-

子弹飞过,接着睡觉

-

篇三 小静

-

菲拉菲莱的诱惑

-

耶城琐记

-

战事之外

-

篇四 圣地

-

离上帝最近的地方,人声鼎沸

-

救世主在路上

-

伯利恒:我的朝圣之旅

-

我们的国家是疯子

-

记忆如圣

-

篇五 隔离

-

孤岛是这样形成的

-

“西岸?只有犹地亚和撒玛利亚!”

-

休眠的火山

-

一关难过

-

篇六 轻重

-

哈马斯也会饿的

-

焦黑的作业本

-

以和平的名义

-

篇七 大同

-

相爱

-

“和平绿洲”

-

亚伯拉罕与伊伯拉罕

-

海法的伤口

-

我的女儿是人体炸弹

-

篇八 众生

-

以色列大兵施罗莫和莫蒂

-

安德烈

-

老城银匠

-

空袭过后

-

哈马斯小战士

-

篇九 领袖

-

与阿拉法特共餐

-

瞄准镜下的阿拉法特

-

倒叙亚辛

-

黑色清晨

-

葬礼

-

哈马斯要靠选票上台

-

想殉道吗

-

以死相报

-

差点陪亚辛挨炸

-

对话亚辛

-

滚滚市声

-

阿巴斯:“我将作为一名士兵回来”

-

后记

展开全部

巴以冲突第一现场报告

耶路撒冷是神的应许之地,也是被诅咒之地,是离天堂最近的地方,也是离地狱最近的地方。翻开这本写自二十年前的《中东死生门》(这本书虽是 2017 年出版,但叙述的是 2004 年 - 2005 年间的所见所闻),炮火连天、复仇式袭击、无辜的平民、满目疮痍的城市,再看最近以巴冲突的新闻,时间仿佛停滞在了无尽的种族仇恨中,唯有死亡是唯一的答案。二十年前,年仅 28 岁的周轶君作为新华社战地记者,在巴勒斯坦加沙地带驻守两年,当放下对世界格局的宏大论述,放下对见证历史的别样兴奋,看到受害幼童的葬礼游行,看到与自己同龄的人肉炸弹,她心中留下的是对生死的静默思考,就好像在书中写到的,“就像观察中国人怎么吃,法国人怎么恋爱,要了解巴勒斯坦人和以色列人,就要看他们怎样对待死亡。” 他们在成为人体炸弹前的生命最后时刻,给家人的录像是告诉母亲,哪家店铺的滤水器更便宜;他们在获知孩子牺牲后,施散糖果给亲朋好友,因为高兴比悲伤来的更多;但他们也会为了生存,从巴勒斯坦穿越到以色列工业区,为以色列人打工,为了一张免于失业的打工证,向以色列人出卖自己在巴勒斯坦政府工作的亲戚,使之被灭门。如何理解百年不绝的以巴冲突?两种同宗宗教之间的水火不容?两个种族之间的土地利益相争、倚强凌弱?被意识形态洗脑绑架的激进分子和平民百姓?种种原因如同源头活水,最终汇集成了世代罔替的仇恨。“那些人都说自己相信主,经书都教他们和平,实际上,他们只学会了恨。” 因为恨,他们自知没有飞机、没有坦克,只能自己以肉身相博;他们为自杀袭击的 “烈士” 年幼的弟弟,穿上了军装,塞上了冲锋枪;他们明知所有的报复都会引起睚眦必报的以色列人更加猛烈的杀戮,也沉迷于能够为以色列人制造恐慌的以卵击石的自我陶醉与安慰。此恨绵绵无绝期。这么多年过去了,这个星球上,有的人酝酿着移民火星,有的人还在地上用石头互相攻击,有人因此获得了诺贝尔和平奖又死于非命,也有人梦想着给巴勒斯坦的孩子们传授西方文化,希望拓宽文化身份的认同,让仇恨不再传递下去。希望如此,即便远在万里之外,仍能对同类的悲惨感受到痛楚;即便不知道战争有没有终止,仍不惜以点滴的力量促进人与人之间、民族与民族之间的理解,我想这就是战地记者传递给世界的意义,也是本书的意义。

深刻感受到国泰民安这句话的力量

离开加沙两个月后的一天,我穿上了裙子。耶路撒冷街头,商店镜子里看到自己,有点怪异。两年来第一次穿裙子。开始怀念加沙那个黑衣黑裤黑包黑相机的我。习惯了黑,没有想过要逃离,在黑色中沉淀下来,安静而木然。穿上裙子的这一天,突然有些思绪青藤一般爬上心头。朋友在电话里说,那是正常生活的呼唤。“你终归要走的!” 这是我对自己,也是巴勒斯坦人和以色列人经常对我说的话。记者总是从别人身上榨取故事,然后走掉。我总有穿上裙子、看到正常生活在彼岸的一天,他们呢?刚刚回到国内时,眼前常常有中东生活的影子突然闪过。日子久了,想找回当时的感觉都很难。记忆的接缝如此完美,琐碎生活的力量如此之大。玻璃窗上的震颤、爆炸的轰鸣、绝望的呼喊、刺鼻的血腥…… 窗外阳光灿烂,人群熙攘,那一切恍如隔世。即使亲身经历归来,我都难以确信,在世界另一端,有一群人,仍然继续着他们的冲突 —— 以一种低烈度,却无休无止的方式。翻看昔日照片,我无法坦然面对他们的眼神。

生死边缘的中东

巴以冲突引发世界人民的关注,姗姗来迟的停火协议让人们看到了和平的曙光。身处中东的巴以民众是否能真正迎来和平,我们仍需拭目以待。《中东死生门:巴以行走观察》里作者周轶君曾经以记者的身份深入中东地区,让读者看到那片战火纷飞的土地上人们究竟是怎么生活的。对于我们来说,和平是常态;对于 ta 们而言,或许战乱才是常见的。1. 生死边缘生活在和平年代,我们早已忘记了战争到底意味着什么。尽管我们会许愿世界和平,但总有局部地区会发生战争。战争的硝烟从未散去,铸剑为犁仍为梦。天地不仁,以万物为刍狗。对于生活在中东地区的巴以两国来说,人们对此有着更为深刻的体会。最为直接的体会就是生活的每一刻都是徘徊在生死边缘。朝生暮死在这里有了更为直观的展现。“就像观察中国人怎么吃,法国人怎么恋爱,要了解巴勒斯坦人和以色列人,就要看他们怎样对待死亡。” 在这里直面生死是每个人必不可少的一门课程。“天堂里有七十二处女等待烈士。” 是很多宗教狂热分子对于死亡的一种看法,然而正如本书中巴勒斯坦学者所言,经书原本是指葡萄,此后却被解释为 “处女”“美女”。“天堂里什么都有,你在人间没有的,天堂里都有……” 对于女性来说,可能是大房子等更为具体的东西。总而言之,死亡就像一扇旋转门,可以给予人们在尘世不曾拥有却渴望的一切。2. 视死如归《第五幕》里美国踏入帝国坟场阿富汗后有句话广为流传,“美国人有表,塔利班有时间。” 尽管本书不涉及阿富汗,但生活在巴以地区的人民可以说是战场上的原住民。以色列有先进科技,还有美国在背后支持。相比之下,巴勒斯坦可以说是一无所有。从以色列建国开始,双方之间就存在着摩擦和冲突,成规模的战争更是不在少数。弱势的巴勒斯坦一方还有什么?除了束手就擒,人体炸弹、自杀式袭击的出现似乎也不那么让人意外。《末日巨塔》里基地组织劫持飞机撞毁世贸大厦,基地组织曾经的手法被很多后来者学去。我们固然可以用恐怖分子来划分巴勒斯坦的民众,可看本书的描述就已经明白这更像是一种无奈之举。《战争广告代理商》中波黑战争让世人意识到了公关对于战场局势的重要性,要是看过《现场》就会发现以色列在这一方面早就是高手了。先进的科技和军事,有美国的支持,还有舆论上的优势。坦白来说,留给巴勒斯坦的选择并不多。即便如此,这种自杀式攻击往往也是收效甚微。3. 冤冤相报冤冤相报何时了。关于中东地区战火不断,人们对此给出的分析大概是石油、经济和宗教等方面的原因。除了这些宏观的,我想书中给出了更为具体的答案。对于那些选择舍命攻击的人,国仇家恨往往变成了一个个非常具体的原因。或许是亲人的殒命,或许是上一辈的恩仇。倘若双方没有寻找到一个合适的解决方案,书中那些惨剧自然还是会再次上演。《明朝那些事儿》里明末天雄军之所以威力无穷一大原因就是朋友、兄弟家人等血缘关系等编制出来的紧密网络。一人动手,集体参与。这种战斗精神极强的秘密此后被《曾国藩领导力十二讲》里的曾国藩学了去。对于巴以双方的民众来说,曾经的血海深仇很难放下,哪怕战火暂时停下,迟早也会卷土重来。对于那些将牺牲者视为烈士的家族或亲属,出现此类行为的概率相对也更高。巴勒斯坦的抵抗,以色列的赴死。双方早已难解难分,短暂的和平似乎更像是战争的中场休息,并没有带来真正的安宁。要是再考虑到双方仇恨的与日俱增,这片地区就像早已被不定时炸弹所覆盖,只要一点小火星就足以引发大战。4. 大乱小静大乱里总是有小静。阿城的话颇有哲理。或许就像书中所言,等着另一个靴子从楼上落下来是故事,可天天等待轰炸的人多少也有些习以为常。用一句充满矛盾的话来说,既怕它来,又怕它不来。当地居民的闲庭信步让我们忘记了战争的存在,可以享受着片刻的安宁,甚至会被其所感染。可惜努力维持的背后,战火从未消失。频频出现的葬礼时刻在提醒着人们劫后余生的每一天都可能会被彻底画上句号。在被封锁的加沙地区,人们除了吃饭睡觉上班再无其他,这或许是迅速变老的一大原因。但更可能的是笼罩在战争的阴云下,勉强生存就已经耗费了所有的力气,很难留出一些给生活。本书作者作为战地记者深入前线固然冒了不少风险,但在这片土地上终究只是一个过客。对于那些祖祖辈辈生活在这里并且还将继续生活下去的人来说,我们作为外人了解并不太多。看到新闻报道,有些人喜欢就国际大事发表个人看法,但坦白来说如此复杂多变的事件很难给外行人太多可以发挥的空间。或许我们都是纸上谈兵,不过是从一个井跳到另一个井底的青蛙。5. 巴以局势中东地区对我来说是相对陌生也是缺乏兴趣的,最为简单的印象就是乱。一再出现的新闻热点让我也逐渐产生了一些好奇,尤其是在阅读了《末日巨塔》之后。巴以局势在以前或许只是局部发生的战争,不过当全球联系日益紧密之后,其所带来的影响也让我们难以置身事外。我们可以避免和战场的正面接触,可势必会被此后的涟漪波及。既然是门外汉,我也就不发表太多的意见。谈点个人的感受也不怕被笑话。远离战争渴望和平的我们是很难理解书中人以及其所处的环境,只能带着自己的视角去加以了解。战地记者直击一线,让我们看到不一样的世界,但未见得就离事实和真相更进一步。或许我们都是受到偏见和猜测的左右,只是彼此并没有太多的交流与互动。加强交流合作,或许可以帮助双方尽快回到谈判桌。回望历史,面对那么多逝去的生命,我们也很难说未来就有更好的结果。大概只有不断的努力和常识,期待能看到希望的曙光。6. 写在最后本书最先让我触动的是作者的文字,很显然让我自惭形秽。文字在作者的笔下似乎凝结了曾经的时光,记录了那些鲜为人知的过往,更让其带来意想不到的启发。战地记者或许是记者的一种成人礼。直面生死之后似乎就像结束了一场盛大的洗礼。或许在外表上没有太多的变化,可内心被触动之后改变会慢慢发生。我很难想象战地记者的世界,更无法对于书中人物感同身受,只能在有限的经验里不断去想象,试图突破自身的局限。或许哪天会在人生中有过类似体会才明白,或许此生难以知晓。我们可以逃离战争,却无法避免死亡。书中人对于生死的看法或许可以让我们在面对死亡的时候多一些不一样的思考。《重启生命》与死神的擦肩而过让其对生命的体悟又多了一分,我们可以借助他人的经验多走一步。当死亡到来之时,我们没有做好准备。可当战争来临,书中的巴以人民是否有所准备呢?大概当炮声响起,一切的准备都可能会付诸东流。或许有人会想起 “宁为太平犬,莫作乱世人。”

- 查看全部27条书评

出版方

中信出版集团

中信出版社,成立于1988年,隶属于中国中信集团公司,是全国中央级出版社。2008年改制为中信出版股份有限公司。

中信出版集团满怀激情,关注思想、关注理念、关注人物、关注资讯、关注时尚,为读者提供最前沿的思想与最优秀的学习实践,通过有价值的、有享受的阅读,倡导与展示新的文化主流,启动一个“大众阅读时代”。