主编推荐语

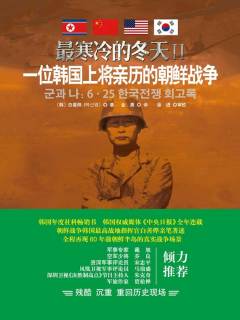

畅销韩国的恢弘力作,简体中文版首度面世;丰富的历史图片、生动的战史记录、全面的战争反思;一个“朝鲜战争”亲历者的独家自白,一位韩国上将眼中的“朝鲜战争”。

内容简介

朝鲜战争结束60多年后的今天,三八线上依然硝烟弥漫,作为战争中“最应该”的主角韩国人,在面对无法承受的命运之痛时,又是如何看待这段历史的呢?

朝鲜战争不仅直接导致了今天朝鲜半岛上两个国家的对立,而且由于中国、美国、苏联等大国的介入,这场厮杀的主角已悄然改变。虽已过去60多年,但在中国人的集体记忆里,似乎中国才是这场战争的领衔主演。然而,朝鲜战争的真相,真就如我们所了解的那样吗?

洛东江战役的死里逃生,多富洞大捷的欣喜若狂,进驻平壤的意气风发,兵败汉城的绝望无奈,停战谈判中的现实无助,创建韩军的踌躇满志……

作为韩国唯一一位全程参与朝鲜战争及战后重建的陆军上将,朝鲜战争“活化石”白善烨对这场没有赢家的战争进行了最深入的解读。白善烨为何会离开平壤投奔李承晚?“战神”麦克阿瑟为何会惨淡退出历史舞台?身先士卒的李奇微又是如何在朝鲜战场上运筹帷幄?晚年的李承晚又是如何在韩国政坛做垂死挣扎?韩国第一猛将白善烨将在这本酝酿60年之久的回忆录中给出最权威的答案。

目录

- 版权信息

- 致中国读者的信

- [推荐序] 从对手的角度看自己的战史

- 权威推荐

- 第1章 序幕拉开 三八线上燃起战火

- 1 凌晨急报:开城陷落

- 2 一溃千里的汶山防线

- 3 木筏上的渡江战役

- 第2章 决战洛东江300公里大撤退

- 4 7月拉锯战

- 5 兵临“最后的防线”

- 6 死守洛东江

- 7 多富洞大捷

- 8 绝地反击:歼敌三个师

- 第3章 北进!北进!遭遇中国志愿军奇袭

- 9 沿着后退的路线打回去

- 10 巧施“巴顿战术”,进军平壤

- 11 平壤入城,人生巅峰

- 12 平壤教堂敲响了钟声

- 13 落入中国志愿军的圈套

- 14 血流成河的秋夜

- 第4章 再次后撤北进平壤成泡影

- 15 立石整军待命

- 16 “圣诞节攻势”带来的灾难

- 17 惨淡的“1·4”大撤退

- 18 中部防线攻防战

- 第5章 重返三八线生死线上的角逐

- 19 波谲云诡的汉江

- 20 挥泪告别第1师

- 21 决战还是后退?

- 22 大关岭之生死战

- 23 临阵磨枪

- 第6章 战争得失停战谈判的艺术

- 24 我的停战谈判生涯

- 25 从僵局到破局:边打边谈

- 26 准备与游击队的战争

- 27 智异山作战

- 28 新生韩军的象征:创建第2军

- 第7章 狼烟再起释放战俘事件

- 29 在压力重重下就任总参谋长

- 30 处理军队堆积如山的问题

- 31 打破“四星上将只能是国王”的铁律

- 32 达成韩美共同防御共识

- 33 释放战俘震惊天下

- 34 重陷危机的半岛局势

- 第8章 签订协议战争终于结束了

- 35 近现代军队面世

- 36 加快战后重建步伐

- 37 被饥饿、死亡阴影笼罩的人们

- 第9章 战后回顾美军与韩国的前世今生

- 38 美军在朝鲜战争中的角色

- 39 战争爆发前军队左右派的血腥对抗

- 40 建军以来最严重的违纪事件

- 41 “4·19”革命的前兆

- 42 “4·19”革命与李承晚政府的倒台

- [译后记]

- 军事术语表

- 军事单位介绍

- 武器装备

出版方

中资海派

从出版第一本书至今,中资海派已经走过了20多个春秋。感谢大家一路的携手相伴,见证我们从小到大的历程。 多年来,我们以创建“人与知识的美好链接”为己任,紧跟时代脉络,引领阅读风向,出版的图书覆盖“经济管理/金融投资、人文科普/政史军事、心理励志/生活两性、家庭教育/少儿出版”四大知识领域,总数达千余种。 中资海派擅长打造系列化作品,力图为读者构建完整的知识体系。策划出版了“数字新经济全渠道增长”系列、地缘政治三部曲、大航海时代三部曲、二战三部曲、“奇迹”系列、“轻疗愈”系列、“iHappy投资者经典”等优质品种,打造了《魔鬼经济学》《优势谈判》《早起的奇迹》《国家兴衰》《美元陷阱》等现象级畅销书,更有《最寒冷的冬天》《中国,被遗忘的盟友》《未来黑科技通史》《躁动的帝国》等获国家奖项,被央视、人民日报等一线媒体报道的作品,获得读者的认可和业界同仁的一致肯定。 中资海派一直秉承趋势、洞察、敏捷、向善的准则,与美、英、德、加、法、意、日、韩等国家和地区的知名出版与传媒机构建立了合作,和国内众多知名企业家、培训机构、媒体保持着良好互动,获得了国内外作者和译者的认可和支持,同国内十余家优秀出版社建立了友好合作的战略联盟,更有国内数十位阅读推广人和数百家经销商成为我们的坚强后盾。 一直以来,我们将在香港金融行业上市公司10年管理经验与出版相结合,带领团队深入研判全球及国内经济趋势、相关产业趋势,在文化产业中寻求创新,未来,我将继续遵循“关联、互动、衍生”的商业生态逻辑,带领中资海派在第二个20年创建新的文化与教育全产业链矩阵,实现内容传播的无限可能。