自我提升

类型

7.8

豆瓣评分

可以朗读

语音朗读

288千字

字数

2016-04-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

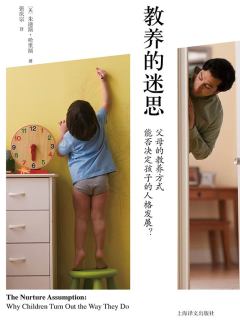

乔治·米勒奖获奖者朱迪斯·哈里斯的代表作,打破了传统心理学观念,引发了一场思想变革,人们不再相信一个世纪以来所信奉的父母早期对孩子的影响高于一切的理念。

内容简介

传统心理学观点认为父母在对孩子的塑造中扮演着影响深远的角色,但是朱迪斯·哈里斯质疑这个传统观念。在《教养的迷思》一书中,朱迪斯·哈里斯用众多的证据证明,在孩童的成长过程中,父母的影响力其实很小,真正具有影响力的是孩童在家庭之外的同辈群体。换句话说,双亲并不能教导孩子社会化,儿童的人格塑成主要受到他们的小伙伴以及家庭以外的经验影响。专家们都是错的!

为什么移民的第二代说话口音是和同辈人相同,而不是和他们的父母相同?在英国的早期上流社会,许多男孩生命中的前八年是和保姆在一起,接下来的十年是在寄宿学校生活,结果,言行举止还是和他们的父亲相似?“教养的假设”不能解释这些现象,但是哈里斯可以。

斯蒂芬·平克说,这本书彻底改变了他“对童年和儿童的看法”,并预测它将成为“心理学史上的一个转折点”。

哈里斯提出的理论,将改变为人父母既有的形象。同时,哈里斯也对父母们提出了忠告:你什么可以做,什么无法做到。同时也将父母从“不能培育出自信、快乐、举止得宜的孩子”的罪恶深渊中解救出来。

目录

-

版权信息

-

第二版序言

-

第一版序言

-

第一版前言

-

第一章 “教养”不同于“环境”

-

第二章 先天禀赋(和后天教养)的证据

-

第三章 先天禀赋,后天教养,抑或两者都不是

-

第四章 分离的世界

-

第五章 不同时代,不同地域

-

第六章 人的本性

-

第七章 我们和他们

-

第八章 与儿童为伴

-

第九章 文化传承

-

第十章 性别规则

-

第十一章 孩子们的学校

-

第十二章 长大成人

-

第十三章 问题家庭和问题孩子

-

第十四章 父母能做什么

-

第十五章 接受拷问的教养假设

-

附录1 人格与出生顺序

-

附录2 测试儿童发展理论

展开全部

在传统观念中,父母的教养方式被视为塑造孩子人格的关键力量,仿佛孩子是一块任由父母雕琢的玉石。然而,本书作者却大胆质疑这一 “教养假设”,她用大量证据表明,孩子的人格并非主要由父母塑造,而是受到同辈群体和社会环境的深刻影响。尽管书中有些观点牵强附会,但还是让人们有必要重新审视父母在孩子成长中的角色和地位。

“养不教,父之过”真的对吗

教养假设是自古以来主流的教育观念,强调家庭环境,尤其是父母的行为对孩子的人格、人生产生的长久的决定性影响。我们常说 “养不教,父之过”,孩子如何,责任在父母,在原生家庭,作者对这种观念可谓深恶痛绝,她几乎是用以子之矛攻子之盾的论证方式,试图从根源上抨击教养假设理论。当然她并没有完全否定家庭环境的重要性,只是认为家庭对孩子起到的影响主要在孩童时代且作用有限(极端危险的家庭除外),而能对孩子人格、成就形成的长期的、决定性影响的因素在以下方面:一、先天禀赋,即遗传自父母的基因。先天禀赋既决定了孩子的智商高低,又会遗传了父母某些特点,比如性格、身高、肥胖等等。同时它也论证了因为性格、文化等方面的相似性,父母没有能力塑造孩子的性格。二、同类群体,即孩子成长过程中认同的同学、朋友等群体。举个咱们都熟悉的 “孟母三迁” 的例子。最初孟子 “嬉游为墓间之事”,再迁之后 “嬉游为贾人之事”,“嬉游” 显然不是他自己一个人玩儿,而是与小伙伴们一起玩乐,小伙伴玩什么他就玩什么,即近墨者黑。最后搬到学馆旁,接触的都是知书达理的小朋友,“嬉游乃设俎豆,揖让进退”,于是受到积极的影响,近朱者赤,最后终成一代大儒。这就是作者所述的群体认同,是群体的影响力。这本书能缓解一些家长在孩子教育上的焦虑,至少可以让我们对孩子感到无能为力的时候,可以换个思维来看待孩子教育的问题,值得一看。如果没耐心全部看完,可以只看最后两章(第十四、十五章),这两章是作者对她在这本书里的观点的总结。

中美教育:一场关于“控制与自由”的辨证

本书核心思想是挑战传统观念,认为父母对孩子的教养方式并非决定其人格发展的主要因素。作者朱迪斯・哈里斯通过大量研究提出,孩子的成长更多受基因和同龄人群体影响,而非父母的教养方式。她认为,父母的作用更多是为孩子提供安全的环境和基因,而不是直接塑造其人格。(做园丁不要做木匠),再次提醒中国父母应该站在孩子一边,提供支持和关爱而不是焦虑和施压,作者颠覆了传统心理学对家庭教育的重视,强调社会环境在个体发展中的关键作用。中国教育展现着令人震撼的 “系统效率”。在高考指挥棒下形成的精密知识传输体系,创造了 PISA 测试中数学素养全球第一的奇迹。但这种高效背后暗含着作者笔下的 “教养幻觉”—— 无数家长相信通过学区房、补习班和 “虎妈式” 管教就能定制孩子的未来。殊不知,这种集体焦虑恰恰印证了书中观点:当整个社会陷入同质化竞争,所谓家庭教育不过是群体压力的传导器。那些在题海中淬炼出的解题能力,与其说是家庭教育的成果,不如说是同龄人群体共同构建的生存策略。美国教育则呈现出另一种极端。在进步主义教育理念下,硅谷小学的课堂可以变成辩论剧场,波士顿高中的走廊陈列着学生设计的社区改造方案。这种自由生长的教育生态,似乎暗合作者强调的 “群体社会化” 理论 —— 孩子们在同伴互动中塑造价值观,在项目实践中形成认知框架。但硬币的另一面是基础教育的结构性塌陷:当 40% 的八年级学生无法达到数学基准线时,过分强调自主性的教育哲学,暴露了忽视人类认知基本规律的致命缺陷。《教养的迷思》的颠覆性在于,它打破了 “家庭教育决定论” 的魔咒,却也在中美教育对比中展现出惊人的解释力。中国教育困境的本质,是试图用家庭层面的 “教养控制” 对冲社会层面的系统性压力;而美国教育的问题,则是将 “自由选择” 异化为逃避基本学术责任的借口。当北京家长在深夜辅导奥数题时,洛杉矶家长正在为孩子的阅读障碍寻找特殊教育顾问,两种场景都在印证作者的论断:父母能做的最重要的事,是为孩子选择适宜的成长环境。就像作者揭示的那样,真正决定教育成效的,不是父母的焦虑或放任,而是整个社会能否构建既保持文化特质、又符合认知规律的成长生态。

- 查看全部56条书评

出版方

上海译文出版社

上海译文出版社是中国最大的综合性翻译出版社,成立于1978年1月,系世纪出版集团的成员。上海译文出版社以译介和传播世界各民族优秀文化为主要任务,拥有众多精通英、法、俄、德、日、西班牙、阿拉伯等主要语种并具备学科专业知识的资深编辑;其强大的译作者队伍中多为在外语和中文方面学有专长、造诣精湛的专家学者;该社同各国主要的出版社和版权代理机构有着广泛、持久的联系,在国际图书版权贸易领域信誉卓著。三十多年来,上海译文出版社一直致力于翻译、编纂和出版外国文学作品、社会科学学术著作,以及各种双语词典和外语教学参考图书。