历史

类型

8.2

豆瓣评分

可以朗读

语音朗读

363千字

字数

2020-03-01

发行日期

展开全部

主编推荐语

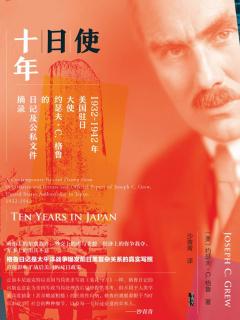

外交官格鲁见证十年亚太震荡

内容简介

1932年的日本已然疯狂:扶植伪满洲国傀儡政权,政治刺杀事件不断,且准备退出国际联盟,撕毁《华盛顿条约》,妄图主宰亚洲和西太平洋。此时,美国需要派遣优秀的外交官力挽狂澜,既坚守美国在远东的权益,又努力避免战争。在这样的风口浪尖,格鲁大使走马上任。格鲁出使日本的十年,正是亚太地区国际形势瞬息万变的十年,他的个人日记及公私文件提供了十分贴近实际外交的观察视角,披露了美日在各领域惊人斗争的内情,也展现了日本走向太平洋战争的全过程。

目录

- 版权信息

- 关于作者

- 序言

- 第一章刺杀阴影笼罩下的日本

- 使日之始

- 1932年5月14~18日 芝加哥至旧金山横贯大陆的特快列车上

- 横渡太平洋

- 1932年5月20日 旧金山

- 1932年5月20日~6月6日 “柯立芝总统号”上

- 1932年5月26日 檀香山

- 抵达东京

- 1932年6月6日 东京

- 各家报纸对新大使的评论

- 1932年6月7日

- 准备觐见天皇

- 1932年6月7日

- 1932年6月9日

- 给使馆人员的指示

- 1932年6月13日

- 觐见天皇

- 1932年6月14日

- 工作正式开始

- 1932年6月15日

- 日本剧院之夜

- 1932年6月17日

- 在美日协会的致辞

- 1932年6月21日 东京

- “日本的局势非常严峻”

- 1932年6月29日

- 光荣的7月4日

- 7月4日 独立纪念日

- 满洲将成为“满洲国”

- 1932年7月5日

- 1932年7月6日

- “开了好头”

- 1932年7月9日

- 牧野伯爵说已经是年青一代在管事了

- 1932年7月13日

- “危险思想”——反法西斯主义者的专利品

- 1932年7月15日

- 折中还是诡辩?

- 1932年7月16日

- 日本为什么在“满洲国”问题上闪烁其词

- 1932年7月18日

- 1932年7月20日

- 新闻媒体的外交功用

- 1932年7月22日

- 以球会友

- 1932年8月4日

- 史汀生国务卿“卑劣的、挑衅的”的演说

- 1932年8月15日

- 日本支持战争、反对国联的宣传

- 1932年9月1日

- 只有武力才能遏制日本

- 1932年9月3日

- 花旗银行事件

- 1932年9月10日

- 邀请格拉斯·费尔班克斯来度周末

- 1932年9月11日

- 日本在婚姻和政治方面的正统观念

- 1932年9月20日

- 德国使馆馆员论日本

- 1932年9月27日

- 一个日本男生的来信

- 1932年9月20日

- “要么忍着,要么打”

- 1932年10月7日

- 记在日本赴宴的经历

- 1932年10月10日

- 另一个日本发声了

- 1932年10月18日

- 与伍德罗·威尔逊夫人共餐

- 1932年10月24日

- 日本的寺院

- 1932年10月27日

- 参观日本丝厂

- 1932年11月2日

- 罗斯福当选

- 1932年11月9日

- 日式晚宴

- 1932年11月25日 京都

- 大使的消遣

- 1932年12月29日

- 苏俄:给外交礼节添了一个脚注

- 日本人为什么不善于打扑克牌

- 1933年1月24日

- 外交界的座谈

- 1933年2月14日

- 日本的交通法规

- 1933年2月15日

- 呈国务卿史汀生函件

- 日本如何仿效德国

- 满洲与李顿报告书

- 日本友人论日本陆军对俄国的恐惧

- 日本政局的片刻平静

- 史汀生国务卿的复信

- 1933年1月21日

- 第二章暴风雨前平静的三年

- 日本决定退出国联

- 1933年2月20日

- 让人民了解实情

- 1933年2月21日

- 日本与西方决裂意味着什么

- 1933年2月23日

- 有趣的小插曲

- 真有能维持和平的和约吗?

- 1933年2月23日

- 外交工作与消遣

- 1933年3月14日

- 皇家猎鸭会

- 1933年3月23日

- 来自赫尔国务卿的好消息

- 1933年3月23日

- 日本退出国联

- 1933年3月27日

- 日本人赈济加利福尼亚地震难民

- 附:她没找到工作

- 松冈汇报日内瓦会议的情况,矛头直指西方

- 1933年5月1日

- 演讲的负担

- 1933年5月21日

- 华北又有麻烦了

- 1933年5月23日

- 来栖评史汀生

- 应建立一座“国际政治保健学院”

- 日美关系得以改善的片刻

- 1933年6月8日

- 艺妓之夜

- 1933年6月29日

- 大使馆里的浪漫

- 日苏间的紧张局势加剧

- 1933年7月18日

- 外交革命与日美关系

- 俄日战争的谣传越来越多

- 1933年9月7日

- 初会广田外相

- 1933年9月18日

- 有关满洲的内幕新闻

- 太平洋上的伟大实验室

- 婚礼日

- 1933年10月7日

- 一位外交官谈泛亚洲运动

- 1933年11月13日

- 苏联大使前来致意

- 1933年11月20日

- 为什么日本人尊敬罗斯福

- 1933年11月30日 感恩节

- 日本式的广告

- 1933年12月7日

- 向罗斯福致敬

- 1933年12月9日

- 日本皇后产子

- 1933年12月23日

- 纳粹外交官的做派

- 1933年12月28日

- 日式摔跤——“相扑”

- 1934年1月15日

- 日本人在怀疑林德柏格

- 1934年1月16日

- 三位日本人救了大使馆的一条狗

- 1934年1月19日

- 有音乐助兴的日式家宴

- 1934年1月20日

- 荒木辞职,林接任

- 1934年1月21日

- 暴风雨前的平静

- 1934年1月23日

- 1934年1月24日

- 三博故事的后续

- 1934年1月25日

- 1934年1月30日

- 苏日紧张关系开始缓和

- 1934年2月8日

- 日本宫廷庆祝太子诞生

- 1934年2月23日

- 苏联大使认为1934年春季将是关键时刻

- 1934年3月9日

- 庆祝日美友谊

- 1934年4月22日

- 俄国寓言

- 局势又突转紧张

- 1934年4月28日

- 赫尔国务卿立场坚定

- 1934年4月29日

- 日本爱国主义者恐吓荷属东印度

- 1934年5月14日

- 日本式的绥靖政策

- 评价冈田内阁

- 1934年7月6日

- 和苏联大使一次有益的谈话

- 1934年9月7日

- 总体关系

- 中东铁路职员被捕事件

- 《洛迦诺公约》

- 英日同盟

- 广田论1934年的海军会议

- 休假

- 海军会议

- “一定要为帝国海军雪耻”

- 1934年11月2日

- 接待贝比·鲁思

- 1934年11月6日

- 美国在远东为何必须立场坚定

- 1934年12月27日

- 有关日记和函电的说明

- 1935年1月22日

- 美国为何不应撤销《移民法》

- 1935年1月27日

- 我国海军在太平洋演习为何有助于和平

- 1935年4月1日

- 德国重整军备,为何有利于日本?

- 1935年4月2日

- 一位伟大的日本绅士论日本

- 1935年5月22日

- 美利坚先生和夫人访日

- 1935年6月20日

- 苏联大使认为美日关系前景不妙

- 1935年7月17日

- 向广田辞行

- 1935年7月18日

- 向白宫汇报

- 1935年8月4~5日 华盛顿

- 重返东京

- 1935年12月17日

- 怨愤的一年开始了

- 1936年元旦

- 罗斯福的新年警告如何刺激了日本

- 1936年1月5日

- 广田对罗斯福的答复

- 1936年1月21日

- 皮特曼参议员严厉谴责日本

- 1936年2月11日

- 第三章从未遂政变到公开战争

- 雷霆一击:值得载入史册的两封电报

- 斋藤子爵之死

- 1936年2月27日

- 拼凑起来的悲剧经过

- 1936年3月1日

- 日本新时代开始了

- 1936年3月1日

- 冈田首相是如何幸免于难的

- 1936年3月2日

- 广田改组内阁

- 1936年3月5日

- 广田阐释何为“积极外交”

- 1936年3月13日

- 按神道教仪式举行的皇室葬礼

- 1936年3月26日

- 两封寄到使馆的信

- 1.“我想要六十日元的薪水”

- 2.密探给大使馆内维尔总领事先生的报告

- 荷兰公使预言日本要“南进”

- 1936年4月25日

- 意大利大使庆祝新的罗马帝国

- 1936年5月9日

- 日本拒绝我国海军访问其委任统治岛屿

- 德国在苏日之间制造摩擦

- 1936年6月18日

- 二月的叛乱者被判死刑

- 1936年7月6日

- 返回东京

- 1936年11月27日 东京

- 向广田求证

- 1936年11月30日

- 有位大使察觉到德日可能结盟

- 1936年12月3日

- 苏联大使论德日协定

- 1936年12月3日

- 日本准备与全世界为敌

- 1937年1月1日

- 美国

- 中国

- 苏俄

- 德国

- 意大利

- 英国

- 日本国内

- 陆军

- 海军

- 奎松和麦克阿瑟访问东京

- 1937年2月1日

- 日美关系从未这样好过

- 1937年2月12日

- 当心这是暴风雨前的宁静

- 1937年3月19日

- 日本欢迎海伦·凯勒

- 1937年4月18日

- 第四章中国事变

- 中国事变开始了

- 1937年7月8日

- 日本各界一致赞成开战

- 1937年7月13日

- 美、英表达意见

- 1937年7月14日

- “去问游客吧”

- 1937年7月17日

- 中国对日本侵略的回答

- 1937年7月20日

- “既然你们拒绝接受我们的观点,那我们之间如何才能妥协呢?”

- 1937年7月21日

- 到处都有军队在活动

- 1937年7月31日

- 美国仍想维持和平

- 1937年8月6日

- 中国人误炸上海

- 1937年8月29日

- 与英国新任驻日大使罗伯特·克雷吉爵士首次晤谈

- 1937年9月8日

- 警告广田

- 1937年9月20日 川奈

- 对无能的政府提出强硬的意见

- 1937年9月20日

- 亲善使节

- 1937年10月5日

- 九国会议还能有什么用?

- 1937年10月9日

- 日本拒绝参加布鲁塞尔会议

- 1937年10月21日

- 1937年10月22日

- 谣传和谈,但好战气焰日甚

- 1937年10月30日

- 广田指责美国企图组织反日阵线

- 1937年11月16日

- 赫尔否定广田的指责

- 1937年11月17日

- 广田为何误解赫尔的意思

- 1937年11月20日

- 给一个日本开明人士的信

- 一个日本极端分子的来信

- 1937年12月4日

- 我们接到“帕奈号”沉没的消息

- 1937年12月13日

- “帕奈号”沉没以后

- 1937年12月20日

- 大使馆致“帕奈号”沉没事件日方调查人员的声明

- 1937年12月22日

- “帕奈号”事件告一段落

- 1937年12月26日

- 日本教师、小学生寄来的信和诗

- 日本开始发现中国事变意味着什么

- 1938年2月10日

- 日本反对英国、观望美国

- 1938年3月31日

- 怀念帕德雷夫斯基

- 1938年5月15日

- 首次会晤外相宇垣将军

- 1938年5月31日

- 广田外相为什么丢官

- 1938年6月21日

- 中国事变演变为中日战争

- 1938年7月1日

- 日苏爆发冲突,但避免了战争

- 1938年8月1日

- 慕尼黑会议前夕的日本

- 1938年9月30日

- 两晤有田外相

- 1938年11月7日

- 1938年11月21日

- 回复日本对我国“门户开放”政策提出的异议

- 1938年11月21日

- 外交的核心

- 一位提供情报的意大利人预言日本海军将挑起战争

- 1938年11月27日

- 罗斯福总统出手干预

- 1938年11月30日

- 向日方转达总统提出的各项问题

- 1938年10月3日

- 日本关上了开放之门

- 1938年12月5日

- 大战之年开始了

- 1939年1月31日

- 美国大使与“满洲国”使节互访

- 1939年2月23日

- 斋藤大使骨灰引发外交问题

- 1939年4月3日

- 斋藤大使的骨灰运抵日本

- 1939年4月17日

- 1939年4月18日

- 1939年4月19日

- 日本离开轴心国的航道

- 1939年5月15日

- 第五章一个世界,两场战争

- 危险期开始

- 1939年10月10日

- 波兰大使发现日本有反德情绪

- 1939年10月12日

- “根据最可靠的消息来源”发表的演说

- 1935年10月15日

- 一次有历史意义的演说的背景

- 1939年10月19日

- 有些日本人警觉起来了

- 1939年10月25日

- 关键性的两个月

- 1939年11月1日

- 美国在对日关系上的抉择

- 1939年12月1日

- 与野村外相的三次会谈

- 1939年12月4日

- 1939年12月18日

- 1939年12月22日

- 米内海军大将领导新阁

- 1940年1月14日

- 有田重返外务省

- 1940年1月18日

- 英日事件将美国大使挤到暗处去了

- 1940年1月23日

- 得到罗斯福的赞许

- 1940年2月14日

- 更多的迹象表明日本在犹豫

- 1940年4月10日

- 有田终结了始于野村的会谈

- 1940年4月26日

- 日本与荷属东印度群岛

- 1940年5月1日

- “可以把我看作威尔基最早的支持者”

- 1940年6月10日

- 1940年6月18日

- 日式葬礼使人想起另一个日本

- 1940年6月11日

- 德国的胜利搅乱了日美关系

- 1940年7月2日

- 与松冈外相第一次会谈

- 1940年7月26日

- 松冈寄语罗斯福

- 1940年7月26日

- 罗斯福总统答松冈外相

- 1940年8月3日

- 日本死心塌地投奔轴心国

- 1940年8月1日

- 松冈和斯坦哈特聚会

- 1940年8月24日

- 日本加速建立“新体制”

- 1940年9月1日

- 一个不为日本重视的警告

- 1940年9月2日

- 松冈解释日本何以就印度支那问题发出最后通牒

- 1940年9月20日

- 日本成为轴心国的正式伙伴

- 1940年10月1日

- 有些日本人对与轴心国结盟心怀疑虑

- 1940年10月2日

- 松冈说明日本参加轴心国的理由

- 1940年10月5日

- 松冈谈话两小时十五分钟

- 1940年10月5日

- 日本害怕美国主动采取措施

- 1940年10月9日

- 裕仁和近卫对三国盟约的真实想法

- 1940年10月22日

- 趋附亲日活动的美国杂志主编来访

- 1940年10月24日

- 重新考虑日本参加轴心国一事

- 1940年11月1日

- 野村海军大将被任命为日本驻美大使

- 1940年11月7日

- 1940年11月8日

- 松冈谈罗斯福和野村

- 1940年11月10日

- 日本帝国庆祝其诞生两千六百周年

- 1940年11月10日

- 1940年11月11日

- 松冈是三国条约的幕后黑手

- 1940年11月18日

- 日本向南看

- 1940年11月25日

- “亲善使节”赴美亦徒劳无益

- 1940年12月7日

- “轴心国赢不了这场战争”

- 1941年1月1日

- 总统对远东危机做出结论

- 原口将军的节日问候

- 1941年1月1日

- 罗斯福对林德伯格

- 1941年1月2日

- 德国挑拨日本和美国断交

- 1941年1月3日

- 日本报纸预告日美战争

- 1941年1月7日

- 与松冈发生争执

- 1941年1月18日

- 派野村出使的唯一优点

- 1941年1月20日

- 日本的礼貌

- 1941年1月25日

- 第一次有偷袭珍珠港之谣

- 1941年1月27日

- 日本人视美国为战争贩子

- 1941年1月31日

- 日美关系的前景暗淡至极

- 1941年2月1日

- 日本继续蚕食活动

- 1941年2月7日

- 松冈愿做调人的内幕

- 1941年2月21日

- 高尔夫球成了外交的晴雨表

- 1941年2月22日

- 回想与松冈的一次谈话

- 1941年2月26日

- 日本暴力分子在国内的行为

- 1941年2月28日

- 有位日本政治家变得客气了

- 1941年3月20日

- 日本自欺欺人的例子

- 1941年3月26日

- 向威尔基致敬

- 1941年3月30日

- 日本的“南进”暂告停顿

- 1941年4月10日

- 盛传日本将进攻新加坡

- 1941年4月15日

- 《苏日互不侵犯条约》

- 1941年4月17日

- 苏日条约的背景

- 1941年4月22日

- 德国会进攻俄国吗?

- 1941年4月22日

- 松冈向黑龙会报告

- 1941年4月25日

- 松冈的手腕耍过了头

- 1941年5月2日

- 谒见皇太后

- 1941年5月10日

- 日本外交政策出现明显的分歧

- 1941年5月15日

- 1941年5月16日

- 非正统外交的一章:对松冈的观感

- 1941年5月27日

- 德国催逼日本进攻荷属东印度群岛

- 1941年6月10日

- 苏德开战前夕的日本国内情势

- 1941年6月19日

- 德国进攻俄国:初步印象

- 1941年6月22日

- 俄德开战后日本陷入窘境

- 1941年6月23日

- 日本采取观望政策

- 1941年6月26日

- 日本否认有反苏企图

- 1941年7月5日

- 罗斯福总统要求近卫首相否认日苏即将开战的传说

- 国务卿特奉总统之命给日本总理大臣近卫文麿公爵阁下的信,1941年7月4日

- 日本帝国外务大臣奉总理大臣之命复书美利坚合众国总统,昭和十六年(1941)7月7日(译文)

- 日本在观察德国对苏联的进攻

- 1941年7月6日

- 日本加紧动员

- 1941年7月12日

- 英国朋友写出了心里话

- 1941年7月24日

- 维希政府把印度支那的基地让予日本

- 1941年7月25日

- 丰田外相说明日本何以决定保护印度支那

- 1941年7月25日

- 美国冻结资产令——适用于日本和中国

- 日本新外相为何睡不着觉

- 1941年7月26日

- 日美和好闪现一线希望

- 1941年7月27日

- 日美距战争只有八码远

- 1941年7月31日

- 关于日本某些内部弱点的内幕消息

- 1941年8月7日

- 从日本看大西洋会议

- 1941年8月14日

- 丰田将军的和平建议

- 1941年8月18日

- 据传满洲发生中国人骚动

- 1941年8月20日

- 1941年8月22日

- 石油禁运和资产冻结对日本产生了影响

- 1941年8月29日

- 与近卫公爵餐叙

- 1941年9月6日

- 大使馆参赞与近卫私人秘书的谈话

- 1941年9月18日

- 日本提出了与中国媾和的条件

- 1941年9月22日

- 日本重述罗斯福与近卫会谈的条件

- 1941年9月25日

- 驻日大使呈送国务卿的报告

- 1941年9月29日

- 日美最后会谈的背景

- 1941年9月30日

- 日本对和平的渴望仍在增加

- 1941年10月1日

- 只有近卫公爵能拯救和平

- 1941年10月3日

- 沈阳的白俄被动员起来为日本效命

- 1941年10月6日

- 杜曼再晤牛场

- 1941年10月7日

- 1941年10月8日

- 冻结信贷使日本濒于破产

- 1941年10月9日

- 丰田将军又想促成罗斯福-近卫会谈

- 1941年10月10日

- 近卫内阁倒台

- 1941年10月16日

- 与近卫公爵通信

- 1941年10月17日

- 美国大使馆里的西部风情

- 1941年10月19日

- 对东条政府的分析

- 1941年10月20日

- 评外务次官西春彦

- 1941年10月22日

- “妥协、妥协、再妥协”

- 1941年10月24日

- 天皇是如何干预决策的

- 1941年10月25日

- 华兹华斯时代的英国和丘吉尔时代的英国

- 1941年10月27日

- 德国人对东条内阁的反应

- 1941年10月29日

- 东乡外相接见各国使节

- 1941年10月30日

- 驻日大使呈送国务卿的报告

- 民族切腹大有可能

- 1941年11月4日

- 来栖准备起程赴美

- 1941年11月4日

- 日本新闻界破坏会淡

- 1941年11月5日

- 东乡和重光尚可理喻

- 1941年11月7日

- 日本为何宁可静观而不愿与俄国开战

- 1941年11月7日

- 日本新闻界谨慎了一些

- 1941年11月8日

- 丘吉尔保证立即宣战

- 1941年11月11日

- “狗一受惊就会狂吠”

- 1941年11月13日

- 东条在国会致辞

- 1941年11月16日

- 和平能否维持,取决于美国

- 1941年11月18日

- 重新考虑近卫公爵

- 1941年11月21日

- 来栖:德国对他赴美深感不安

- 1941年11月20日

- 美国的十点建议传到日本

- 1941年11月29日

- 日本对美国的建议反应悲观

- 1941年12月1日

- 东乡感到失望

- 1941年12月3日

- 华盛顿向日本下了最后通牒

- 1941年12月5日

- 更多的日本人疑心美国在拖延时间

- 1941年12月6日

- 罗斯福向裕仁呼吁

- 1941年12月7日

- 第六章一个世界,一场战争

- 战争

- 1941年12月8日

- 日本的俘虏

- 1941年12月9日

- 表扬大使馆日籍雇员

- 1941年12月12日

- 苦中作乐

- 1941年12月13日

- 瑞士使馆负责代管

- 1941年12月14日

- 日本下级官吏的行径

- 1941年12月16日(摘自杜曼的日记)

- 平安夜和圣诞节

- 1941年2月24~25日

- 圣诞节

- 交换外交人员的事宜已在安排

- 1941年12月30日

- 有些日本朋友忠实如故

- 1941年12月31日

- 新年伊始

- 1941年1月1日

- 一杆进洞

- 1942年1月4日

- “让自己忙起来”

- 1942年1月9日

- 交换

- 1942年1月16日

- 1942年1月18日

- 1942年1月19日

- 1942年1月20日

- 1942年1月22日

- 1942年1月24日

- 1942年1月25日

- 帕布斯特将军的丧礼

- 1942年1月29日

- 新加坡陷落

- 1942年2月15日

- 1942年2月16日

- 必须彻底打败日本

- 1942年2月17日

- 任驻日大使十周年

- 1942年2月19日

- 历史的教训

- 名副其实的拦路抢劫

- 1942年2月21日

- 华盛顿诞辰日

- 1942年2月22日

- 日本必败

- 1942年2月28日

- 美国佬忆往事

- 1942年3月10日

- 大使馆杂记:社交及其他

- 1942年3月24日

- 一个美国出生的日本人选择留在日本

- 1942年3月25日

- 1942年3月27日

- 婉拒高尔夫邀约及理由

- 1942年3月28日

- 1942年3月30日

- 1942年3月31日

- 撤离计划依旧落空

- 1942年4月1日

- 1942年4月5日

- 1942年4月8日

- 吉米·杜立特空袭东京

- 1942年4月18日

- 巴丹和珊瑚海两役之后

- 1942年5月26日

- 准备起程

- 1942年5月29日

- 1942年5月31日

- “阵亡将士纪念日”上的讲话:“我们的袓国”

- 致美国人民的结束语

- 日本主要官员及各国派驻日本的主要外交使节人名一览

- 1932年6月

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 代办

- 美国大使馆

- 1933年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 代办

- 美国大使馆

- 1934年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 代办

- 美国大使馆

- 1935年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 代办

- 美国大使馆

- 1936年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 代办

- 美国大使馆

- 1937年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

- 1938年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

- 1939年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

- 1940年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

- 1941年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

- 1942年1月1日

- 总理大臣

- 外务大臣

- 外务次官

- 内阁成员

- 大使

- 公使

- 美国大使馆

展开全部

出版方

社会科学文献出版社

社会科学文献出版社是专业的人文社科学术出版机构,以“创社科经典,出传世文献”为己任,出版经管、社会学、历史、文化书籍。